2019年以来,力学与土木建筑学院在学校党委的正确领导下,在全院师生的共同努力下,坚持社会主义办学方向,认真贯彻习近平总书记关于教育、科技、人才工作的重要论述,全面落实立德树人根本任务,推动党建业务协同发展,凝心聚力,深化改革,追赶超越,全面开启特色鲜明的一流学院建设新征程。学院先后获评全国党建双创工作样板支部、陕西省教科文卫体系统模范职工小家、校级党建荣誉10余项。

一、政治引领强基固本,党的建设全面加强

强化责任抓落实,自觉肩负管党治党主体责任。学院严格落实党委会和党政联席会议事规则,加强班子队伍建设,深化调查研究,坚持民主集中制,将基层党的建设与推进学院双一流建设紧密结合,高质量完成学院“十四五”发展规划编制、第五轮学科评估以及新一轮岗位聘任工作,有效发挥党委把方向、管大局、作决策、保落实作用。

学思践悟强党性,全面构建大思政教育格局。学院按照“一部署、二学习、三宣讲、四落实”的“四位一体”学习思路扎实开展政治学习和思想教育,通过中心组学习、专题读书班、三会一课、专家讲座切实做到抓住关键集中学,通过走进红色革命圣地、国防主机院所切实做到丰富形式实地学,通过投身型号研发现场、深入乡村振兴一线切实做到结合实践贯彻学。学院全面构建大思政育人格局,以“总师育人”文化为牵引,积极发挥课程思政教学研究中心作用,《理论力学Ⅰ》获批省级课程思政示范课程,建设校级课程思政示范课程9门、课程思政案例库120余个,切实将思想政治教育贯穿教育教学全过程,有效培养学生的家国情怀和创新精神。学院发挥建筑学专业特色搭建思政育人平台,组织师生赴延安开展“我与祖国共成长,革命圣地画信仰”重走革命路实践研学,师生绘画作品在学校建党百年主题画展中展出,获中国青年网两次报道,学院建成图说思政网络工作室,累计推出原创作品16篇,获得6万+阅读量,建筑系师生手绘《见证·成长》长幅画卷在学校毕业典礼上为学校献礼,被央视新闻网报道。

组织建设铸基石,以高质量党建引领高质量发展。学院以“固本、铸魂、强基、聚力、提质、创新”党建六大工程强化基层党组织建设,高质量召开支部书记工作例会,强化党委委员对支部的监督联系指导,创新设置2个师生融合党支部,持续推进党建“双创”建设,通过持续完善“十个一”支部建设指导手册,形成了“一支部一特色”良好氛围。学院强化基层战斗堡垒建设,建成校内政治理论学习阵地——延安精神党员活动室,有效强化基层党支部党建引领作用发挥,获批全国党建双创“样板支部”1个,校级“党建双创”建设集体5个,校级优秀党务工作者2人。

“党建+文化”营造良好氛围,落实全方位育人。学院强化党建引领文化传承与创新,形成了“一个展厅、两座花园、三大阶梯、四个之家和五个长廊”特色“党建+”文化格局,打造了屋顶花园、筑梦中心花园、延安精神党员活动室等特色文化IP,深受师生喜爱。学院深入挖掘学院历史资源,凝炼院训、精神和理念,形成季文美、胡沛泉、吕茂烈、张耀增等老先生的师者精神,通过举办荣休仪式、从教整周年教师庆祝仪式传承弘扬老一辈教育家的精神风貌,唱响主旋律,切实将思政教育、师德师风传承融入到文化建设中。近三年学院文化建设项目获学校 “一院一品”文化建设一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。

加强群团统战,积极承担社会责任弘扬正能量。学院强化教代会、工会、学术委员会和学生会作用发挥,1人获民盟盟务工作先进个人,1人被陕西省委宣传部授予“陕西省岗位学雷锋标兵”,1人前往联合国训练研究所实习,2024年获校五四红旗团委、校先进学生分会。学院紧跟国家重大需要,发挥专业特色提升社会服务能力,建筑系师生助力广西融水县乡容村貌改建,深入一线开展苗寨危房改造测量和规划设计,推进脱贫攻坚和乡村振兴走深走实。

二、谋划创新培养模式,人才质量稳步提升

优化方向凝练内涵强化专业建设。学院牢固树立人才培养核心地位,落实“五个以”办学理念,深入开展人才培养大讨论,以高水平专业建设牵引高质量人才培养,工程力学、土木工程专业入选一流本科专业建设点“双万计划”,建筑学专业通过专业教育评估,工程力学专业获批国家力学拔尖学生培养2.0基地。

多维发力培养本科拔尖创新人才。学院以一流平台、一流课程、一流师资、特色课程思政为抓手,挖掘“总师育人文化”内涵,打造院-校-省-国家四级本科培育体系。强化顶层设计,实施“航宇力学优才班”计划,积极探索“专业+”人才培养模式改革,提高学生自主培养质量和实践能力。注重凝练教学成果,有效发挥示范引领效应,获国家级教学成果二等奖1项,国家级一流本科课程2门,国家级精品在线课2门,省部级精品在线课3门,省级一流本科课程2门,省级课程思政教学团队1个,入选陕西高校思政课教师“大练兵”展示活动教学能手称号1人。

探索“总师型”研究生人才培养新模式。学院创新“进驻式”人才培养模式,外派指导研究生到航发商发、703所等开展联合攻关,深度参与型号设计过程,以项目为背景指导学生毕设选题,培养学生从工程中凝练、解决实际问题的能力。获批2项陕西省学位与研究生教育研究项目、1项陕西省专业学位研究生教学案例,获批专业核心课、研究生方法类课程等13项。获批优秀青年教师(吴亚军奖)特等奖1人次,力学学会优秀博士论文1人次。获得陕西省高等教育教学成果奖特等奖1项。

聚焦学生综合素质提升,提振创新创业能力。学院近三年获“互联网+”大学生创新创业大赛国家级银奖1项,铜奖1项,省金奖8项,银奖8项,铜奖4项;第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家级三等奖1项,省一等奖1项,省二等奖1项。学院获校级大学生社会实践示范单位,获校级特等奖、二等奖、三等奖,入选乡村振兴“笃行计划”专项行动全国示范性团队等多项荣誉。1篇调研报告获得省级暑期“三下乡”社会实践优秀调研报告,1篇调研报告入围国家级优秀社会实践调研报告。

拓宽国际化人才培养途径,中外合作迈出新步伐。学院积极和爱尔兰都柏林大学、法国洛林大学、加泰罗尼亚理工大学等国外高校联合探索中外合作办学,联合UPC建成非晶固体物理及力学性能联合科研平台,近3年来招收留学生73人,2023年海外毕设人数位列全校第一。近年来,学院与4所大学/机构签署合作协议,派出三个月以上交流学生25余人次、短期交流200余人次,有效提升学生国际化水平。

三、聚焦国家重大需求,深耕服务“四个面向”

学院坚持“顶天、立地、育人”的科研价值取向,聚焦原创性、基础性、引领性研究,专注“0到1”和“1到0”的双向发力,服务于国防重大型号和解决“卡脖子”基础科学问题,奋力提升科技创新能力。

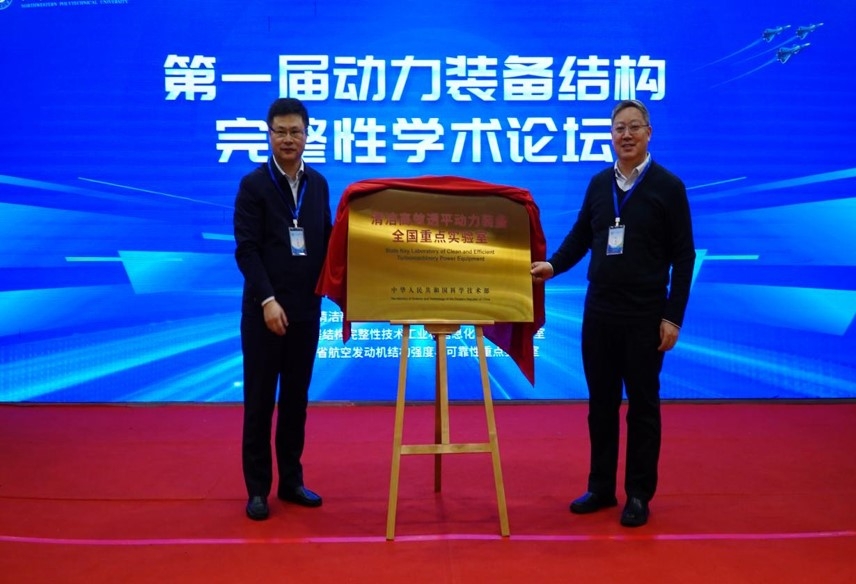

建设“大团队”,紧盯“大项目”,构建“大平台”。学院以团队建设牵引国家级平台谋划部署,岳珠峰教授团队建成“清洁高效透平动力装备”全国重点实验室,有效整合资源配置,为科技服务国家重大战略需求助力,团队获得国防科技进步一等奖1项,联合东方汽轮机厂等单位获批国家能源局“国家能源中小功率燃气轮机产业链关键技术和装备研发中心”,深度参与某发动机、WS*发动机、CJ1000A、**运输机等国家重点型号研制,推动某发动机2023方案定型设计、CJ1000A首次挂飞;获“强国青年科学家”称号1人,中国产学研合作创新奖1项。学院近三年牵头LJ基础研究项目、KGJXXX项目、LJ条件建设项目、KGW某重大专项任务等多项重点项目,获批国家自然科学基金72项。

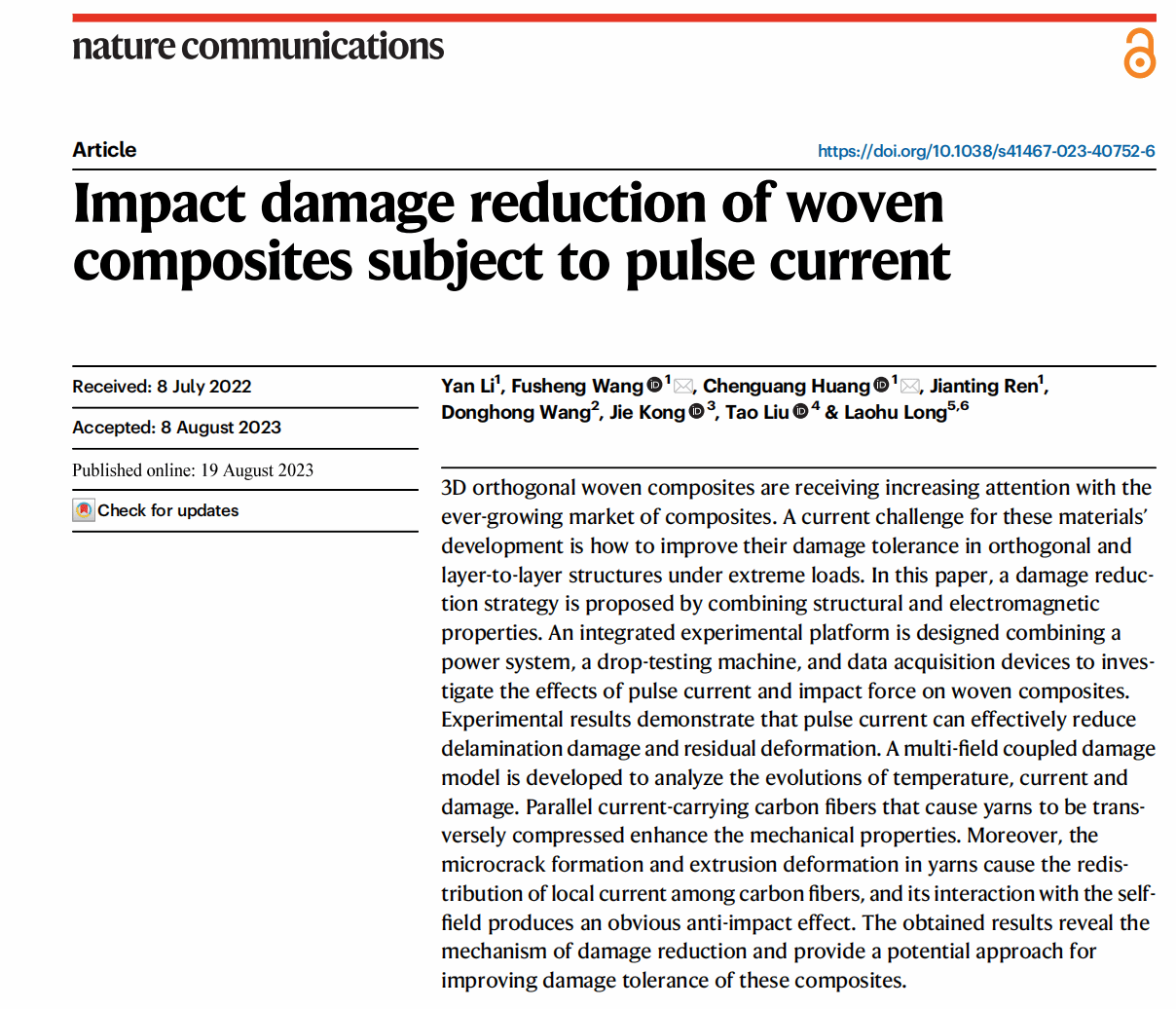

基础性研究实现新突破。学院近年入选ESI高被引论文32篇,发表SCI论文1047篇。王富生教授团队在Nature子刊《Nature Communication》发表论文1篇,实现Nature子刊0的突破。

四、压紧压实党管人才,人才引育取得突破

学院始终坚持人才强院战略,坚持人才是第一资源意识,创新工作机制外引内培,努力建设高水平师资队伍。

多措并举拓宽对外引才渠道,学院实施引才“全员目标责任制”,明确党支部、团队、个人引才目标,营造全员引才浓厚氛围。针对高层次人才引进出台《人才工作“四个一”实施办法》,围绕“一人一才、一校一使、一会一宣、一刊一人”四大核心方向,建立全员引才机制,成功举办翱翔青年论坛分论坛8次,赴新加坡、香港、马来西亚、英国、西班牙、法国等地开展海外人才专场招聘9场。2019年以来引进准聘教授3人,准聘副教授29人,全职博士后2人。

对内加强核心人才培育,学院建立健全党员领导干部联系青年教师制度,成立青年教师发展中心,实施青年教师托举计划,梳理完成学院人才培养梯队名单,建立“一人一策”人才成长档案,先后推荐6人赴科技部、主机院所挂职锻炼。入选院士候选人1人,新增国家级青年人才5人,省部级人才11人,获中国力学学会全国徐芝纶力学优秀教师奖2项。

优化人才评价激励体系,学院以揭榜挂帅牵引标志性成果培育,以岗位聘任和全员目标责任制激发人才干事创业精神,近三年学院累计揭榜立项252项,助推人才快速成长。

百舸争先千帆竞,攻坚克难奋者先,力学与土木建筑学院将以改革创新、奋发作为、追求卓越的实际行动和昂扬的姿态锚定“127”近期发展目标和“天下工大、世界三航”的远景目标,为建设特色鲜明的一流学院而努力奋斗!

(文字、图片:力学与土木建筑学院党委;审稿:巨维博)