在学校党委的坚强领导下,动力与能源学院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚守为党育人、为国育才初心使命,强化政治功能,履行政治责任,团结带领全院师生抢抓机遇、迎难而上,推动学院各项工作内涵式高质量发展。

一、政治功能组织功能不断强化

政治能力持续提升。学院党委以政治建设为统领,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力,以规范建设为根本,以作用发挥为抓手,结合学院工作实际,不断强化使命担当。严格落实党委会、党政联席会制度。坚持民主集中制,营造风清气正的氛围。强化科学理论武装,严格落实“第一议题”制度,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育。

组织建设成效明显。打造党建引领的品牌,强化先进典型示范,在党建引领“实不实”、党建和业务融合“深不深”、组织生活“好不好”上下功夫,基层党组织全面提升、全面过硬。一是选优建强支部书记队伍。大力实施党支部书记“双带头人培育计划”,实现教工党支部书记100%“双带头人”,锻造硬核“头雁”队伍。二是实施学生党建“四大工程”。面向低年级本科生成立启航党支部,推动以“塑魂、强基、引领、创优”为主线的学生党建“四大工程”建设,培育优良“雏鹰”队伍。三是开展党建“1+1+1”工程。开展1个教工支部+1个学生支部+1个行业院所支部联合共建活动,将党建和科研工作深度融合,在横向课题、实验室共建方面取得初步成效。四是探索留学生海外党建新模式。成立出国(境)留学生远航党支部,并立项学校党建重点课题,开展高校海外党建工作的探索研究。

学院先后获批全国百个研究生样板党支部、陕西省样板支部、陕西省先进基层党组织、航空推进系党支部获学校首批党建工作“样板支部”。

二、宣传思想文化工作常抓不懈

思想教育扎实有效。坚持“一个中心、两条主线、三大抓手、四项工程”的思政工作体系。一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”,高标准高质量办好二级党校。二是持续开展“总师讲坛”。邀请百余位总师校友讲述航发情怀,用“别样党课”铸造强劲“中国心”。三是抓好“大思政课”建设。获校首批“大思政课”建设试点学院,在中国航发相关院所挂牌“大思政课”实践教学基地。获批校级课程思政教学研究示范中心,建成6门示范课程和200例课程思政案例。四是成立首个院级“铸剑班”。选拔24名学生组建班级,聘任中国航发集团专项总师刘永泉院士为名誉班主任。获校首批“三全育人”先进集体、校首批科研育人示范团队。

宣传文化工作落地见效。学院紧紧围绕学习贯彻习近平文化思想,切实将新时代新征程宣传思想文化工作在学院落实落地。一是建成“学習园地”。购置习近平总书记系列重要论著,作为学院党委、师生党支部学习习近平新时代中国特色社会主义思想、开展党日活动的主要阵地。“学習园地”获学校首批党员示范活动室。二是建成院史馆。作为学院师生永久性思政教育平台,每年在院史馆举办老教师荣退仪式、新教师入职仪式、新生入学教育以及新发展党员宣誓。自院史馆开放以来,校领导、相关职能部门、兄弟学院来院参观并对学院文化建设给予指导,接待了包括重要来宾、校友、离退休老同志和广大师生超过3000余人参观。三是打造学院文化平台。打造以动力引航厅、星辰大海厅、发动机长廊、校友长廊等标志性文化平台,用航发文化浸润学生。

三、高质量党建引领高质量发展

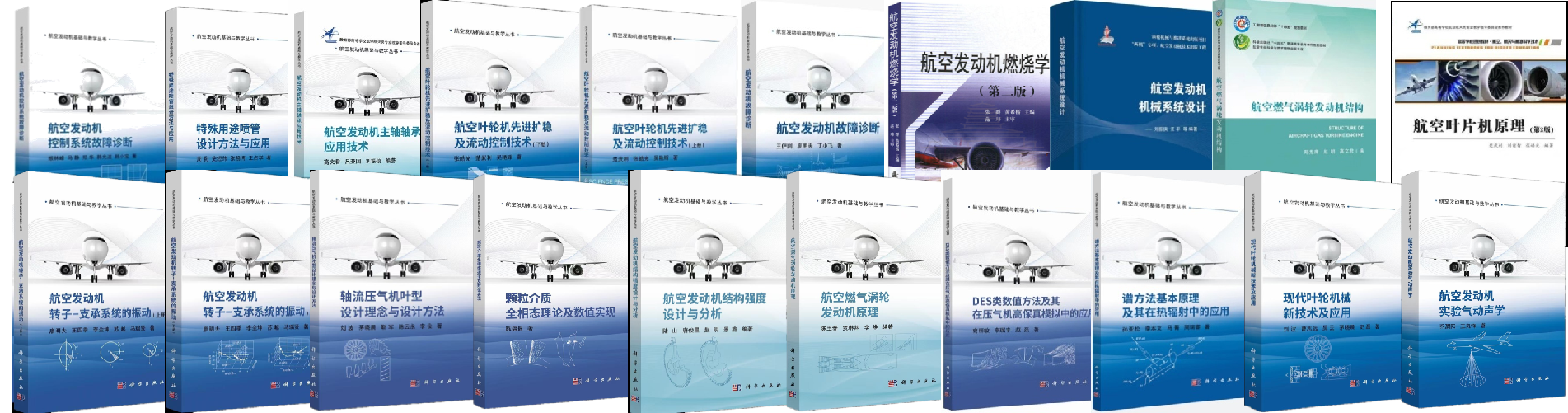

全面提高人才培养质量。对标“总师型”人才培养目标,持续优化人才培养体系,持续培养家国情怀强烈、专业基础扎实、综合素质突出、创新思维活跃、善于沟通协同、有国际视野和全球胜任力的领军人才。一是人才培养聚焦国家重大战略需求。开设“两机”国家急需高层次人才培养专班、“卓越工程师”试点工程博士班,奠定“总师型”人才未来发展的能力基础。二是精细教学维度。推进专业课小班化,实现从“大水漫灌”到“精准滴灌”,专业课小班化接近90%。大力实施“塑魂、强基、益智、健体、拓维”的《动能成长计划》。三是高度重视教材出版。联合科学出版社,出版“航空发动机基础与教学丛书”,全套共出版24册,在行业和相关高校形成重要影响;联合行业主机院所编写“航空动力与新能源学科”研究生教材,推进“一课一文化、一课一教材、一课一团队”。四是扎实做好专业建设。飞行器动力工程和能源与动力工程两个本科专业均进入国家级一流本科专业建设点,能源与动力工程专业顺利通过工程教育专业认证。

学院现有国家教学名师1名,获霍英东教育基金会教育教学奖1项、各类教师荣誉奖项107项,获批国家一流本科课程3门、陕西省一流本科课程6门。近五年,获国家级教学成果奖1项、校级教学成果奖14项;获各类课程荣誉奖项12项;出版教材29部,获各类出版资助17部;获批省部级教改项目5项。在学科、科技各类竞赛获得国际级、国家级、省级奖共计324项,获第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国特等奖;2024届毕业去往国防军工单位就业占毕业总人数的76.8%。

打造高水平师资队伍。学院坚持“扩大规模、优化结构、提升质量、保持特色”的总体思路,实施《冬青人才计划》,持续抓好人才队伍建设。一是精准引才。先后赴国境外招聘10余次,通过海外招聘达成意向进入人才蓄水池50余人。坚持推进“冬青人才计划和“入职六到位”,近年共引进青年教师37人,非本校博士毕业23人(其中海外博士毕业12人),引进高水平全职外籍教师3人。二是精心育才。设立“动能之星”奖励计划,评选“教学之星”“学术之星”等。精心打造青年教师“教学型、学术型、行业型、国际型”四个赛道,重点做好青年教师培育和成长。成立“云顶集团7610官方网站-中国航发四川燃气涡轮研究院联合创新中心”,16位青年教师被聘为首批“强基青年科学家顾问”。与太行国家实验室进行双聘,14位教师被聘为太行实验室工程师。三是推动成才。为了更好地引领青年教师全面成长,培养“总师型”人才,学院在校人力资源部的支持下,2020年以来先后向国家部委、中国航发集团各主机院所派出多位青年教师,已有10余位教师挂职任总师或副总师,取得明显成效。

近年来,共获批国家级人才18人次,其中领军人才14人次、青年人才4人次,国家级科协青年人才托举工程入选者5人次,省部级科协青年人才托举计划1人次,聘任校级名誉教授1名、客座教授11名、客座研究员3名。

推进科研工作高质量发展。学院面向国家重大战略需求,聚焦内涵式发展,推动高质量提升。一是有组织开展“1→0”研究。科研进入从工程输入型科研向创新引领型科研逐渐转变的高速发展阶段,JPRL团队某项目入选学校首批“1→0”基础科学问题研究项目(全校5个)。二是平台建设持续推进。学院拥有全国重点实验室1个,省部级重点实验室(工程中心)5个,另有“国家重点项目振动控制支撑团队”“新概念喷气推进技术”国防科工委创新团队等省部级或行业创新团队6个,深度参与太行实验室建设。三是项目经费不断突破。获批千万级项目16项,获批国家自然科学基金重点项目5项(含“叶企孙”联合基金项目)。科研经费稳步增长,由2019年的1.55亿元到2023年的2.67亿元,最高在2022年达到3.06亿元,人均科研经费位居全校前列。

近年来,获国家技术发明奖二等奖2项,国防科技进步一等奖1项、二等奖4项,陕西省自然科学二等奖2项,陕西省科技进步二等奖2项,1人获探月工程嫦娥五号任务先进个人。

开拓国际合作新篇章。以进一步增强学科的国际影响力和国际竞争力为目标,持续深化国际合作与交流。一是扎实推进对俄合作。云顶集团7610官方网站-喀山国立技术大学飞行器动力工程专业本科“2+2”联合培养项目“凌云班”成班并成功实践5届,前三届共74人成功赴俄留学。首届毕业生24人中,22人继续读研深造。不断优化本、硕、博全体系全方位贯通式人才培养体系,云顶集团7610官方网站-喀山国立技术大学1+1联合培养硕士留学生已招生2届。二是全方位搭建交流平台。学院共签署国际合作协议16项,获批千万级国际人才培养项目4项。资助学生短期出国交流、参加国际会议、参加寒暑期访学项目,持续推进意大利帕多瓦大学、法国尼斯大学等已签署协议英欧大学的交流合作,拓展与新加坡国立大学、香港理工大学联合培养项目,为学院师生搭建更多样的交流平台。

近年来,共举办国际会议8次,邀请100余人次国外知名学者进行学术讲座,开设115门英文课程。出境参加国际会议602人次(教师217人次,研究生335人次),联合培养和短期出国交流354人次。获批国家级111引智基地、国家引才引智示范基地、省级111引智基地和省级“一带一路”实验室。

“飞天巡洋,动力先行”,建设航空强国,使命光荣,责任重大。动力与能源学院将不忘初心、牢记使命、抢抓机遇、趁势而上,以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加宽广的胸怀、更加扎实的工作,为助力学校“127”发展目标和实现“天下工大、世界三航”远景目标贡献动能力量。

(图文:动力与能源学院党委;审核:王占学 徐永超)